時至今日,距離北京326商辦新政的頒布,已經有兩個半月的時間。商辦公寓市場由房地產的風口直滑谷底。4月北京商辦公寓成交量僅為200套,不足2016年以來的月均成交量(5127套)的5%,而這卻是商辦市場里程碑式的記錄。

關鍵是這200套房的簽約大部分存在后補簽約手續,不能真實表現市場情況。

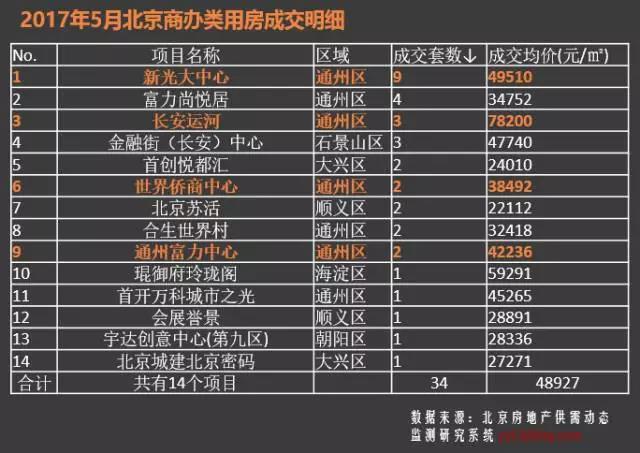

值得一提的是5月。在5月成交的34套商辦用房中,有20余套來自通州副中心商務核心區,并且多是商務型公寓非商辦公寓。不僅拉高了月度成交均價,也表明了通州作為北京房地產價值制高點的地位。

“商住公寓”在商辦用房獲取高額利潤的途中夭折,誰都不可避免,不可重來。

包括“326政策”前不抵高利引誘而盲目拿商服用地的房企;報著追漲心理手中壓貨的房企;慶幸政策前全部“脫手”的房企等等。無論房地產發展商處于哪個階段,工作依舊要前行,拿地、售賣。只是各階段的房企當下著手的問題不同。

歸納梳理,幾個重要直接的問題:

1、市場上的存量有多少?怎么辦?

2、已經取得施工證,還沒拿到預售許可證的項目怎么辦?

3、已經拿地還未取得施工證的項目,怎么辦?

4、商服用地還要不要拿?拿了怎么玩?

在討論問題之前,回顧一下當前的政策環境。

5月23日,北京住建委在限面積(分割單位限在500㎡)、限貸款、限購的基礎上,對326商辦政策《關于進一步加強商業、辦公類項目管理的公告》進行補充說明。

一,在政策執行前,已取得預售許可證、有實際成交并完成網簽的商辦類項目,開發商可保持現有設施;已購買的商辦類房屋,購房者可保持現有設施。

二,已購買的商辦類房屋,可出租,且不限定出租對象;也可銷售,但購房人應符合政策要求。

三,中介機構可代理商辦類房屋的出租、出售業務,但不得以任何方式宣傳此類房屋可用于居住或者其具備居住功能。

對于房企而言,第一條比較重要,小關乎工程整改,大影響項目命運。通俗的講,已經取得預售許可證的項目,可以保存上下水等現有設施(貌似也包括精裝修)。也就是說,這個階段,在商辦市場暫時存在了這樣一種小面積,有衛生間甚至精裝的產品。

再看第一個問題:市場上這樣產品的存量有多少?對已經取得預售許可證的商辦類項目進行統計,截止2017年6月12日,北京商辦類項目存量約168.82萬平米,約2.4萬套。相當于2016年市場總供應量(4.8萬套)的1/2。

區域上,平谷、門頭溝、順義、通州、朝陽、大興和房山區域存量較大,存量面積基本在17萬平米以上。

現有存量168萬平米商辦房,怎么辦?

1. 降價出售

2. 自持出租

出租恐怕是可行性較高的唯一出路。作為商業和寫字樓對外出租,暫且不論。另外,作為租售并舉的主要市場引導。為解決開發商商辦問題,也許會放開商辦作為住宅租賃,這個政策之前也有提過。商辦市場過度時期的夾縫產品,很可能走入租賃市場。

而降價出售恐怕只限于少量存量的項目。畢竟房企的銷售主要任務基本完成,屬于尾盤,可以甩。

已經取得施工證,還沒拿到預售許可證的項目怎么辦?

項目處于這個階段,基本是已經做完項目定位,或商業、辦公,或商辦公寓。如果前期定位為商辦公寓,問題就有點復雜了。

最簡單的兩條出路,要么不改定位自持出租運營,要么改定位,分割單元500㎡再出售。據了解,某企業在大興獲取的多宗商服用地都面臨這樣的問題。

前者程序少,盈利周期長;后者程序繁瑣,市場銷售速度慢。如何取舍,不是簡單拍腦門的事情,要結合公司資源和財務狀況。不怕打持久戰,但一定有利于公司發展,具體的是更有利于后期再進行運作商辦類的項目。

已經拿地還未取得施工證的項目,怎么辦?

這個階段,項目定位還沒有落定。面臨的是全新的環境,更多的是在新政的基礎上進行項目定位。

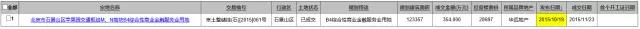

舉個例子,一直低調深耕住宅領域的華遠地產,在石景山于2015年11月拿到的蘋果園地塊一定經歷了定位、改定位的過程,因為從拿地到立項已經經歷了一年半的時間,并且經歷了這次政策的洗禮。

如今與中糧集團合作,以京西大悅城商業綜合體的定位面世。這無非也是一個傳統房地產企業的思變過程。

此外,據統計自2014年至326新政前,房企共計拿商服用地89宗,其中未取得施工證的有34宗,合計約612萬平米。

至于商服用地還要不要拿?一定要拿,但要謹慎。

作為房地產企業而言,土地是必須的唯一的生產資料。而環境的變化趨勢一定是朝著更健康的方向發展,再復雜的環境依舊會有機會和出路。只是在房企拿地之前,定要籌劃好運營模式,已經不是盲目拿地的時代。

對于房企而言,商辦市場被規范運行,有人看是災難,有人看是機遇。筆者認為,后者大于前者。改變的是競爭市場的層級升級,不再是銷售時代的拼殺,未來更多的是醇熟的商業運營模式的較量。

延伸:

商辦公寓曾經一度是投資客的熱土。如今,那些購置商辦公寓的投資客,已經沒有了出手套利的快感。筆者周邊就有好多這樣投機者,他們既有“淡定”,又擔憂。

所謂淡定,既然不好賣了,那就出租唄,畢竟投資有風險嘛,不至于跳樓。所謂擔憂,手里的商辦公寓是不是真的沒法出手了。正如朋友所說,“你標多少價格合適?有幾個真敢標‘跳樓價’的”。

處于尷尬的境地,不是偶然,而是必然,政府自房改以來“打擊投資”的調性,就從未更改過,不是嗎。